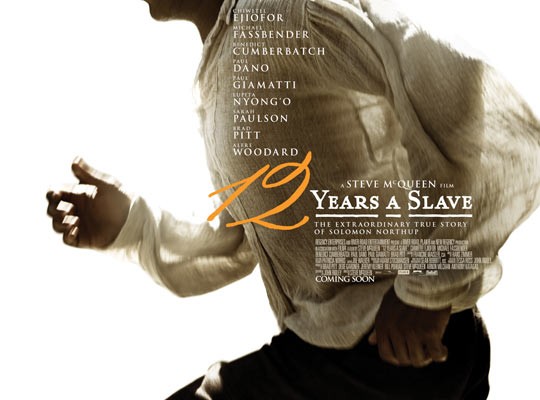

12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013)

12 Years a slave –dont le titre aurait pu être traduit par « 12 ans d’esclavage », mais ça fait quelques années qu’on ne traduit plus les titres des films anglophones, pour les mêmes fausses raisons qui faisaient il y a vingt ans qu’on ne pouvait pas imaginer écrire des chansons rock en français- est un film de Steve Mc Queen (pas l’acteur américain, le réalisateur anglais), à qui l’on doit déjà les films Hunger et Shame. Ces deux films, que je n’ai pas vus, sont néanmoins l’une des raisons qui m’ont donné envie de voir 12 Years a slave, dont j’aurais sinon probablement présumé qu’il ne s’agissait que d’un film de plus sur l’esclavage (qui, contrairement à ce que le réalisateur déclare en interview, constitue quand même un thème pas mal vu en cinéma) ; se basant sur les mêmes a priori, Vorti supposait, elle, que ce serait un film plein de bons sentiments (« ah la la, l’esclavage, c’est pas bien, quand même »). Mais Steve Mc Queen a gagné avec ses précédentes réalisations une réputation qui pouvait permettre à ce film de se distinguer de ses prédécesseurs : lui, n’est pas du genre à se contenter de rester à la surface des choses, et il n’hésite pas à montrer des choses très dures ou choquantes, crûment. J’attendais donc de 12 Years a slave, tiré d’une histoire vraie relatée dans un livre du même nom, qu’il me remue les tripes et me fasse ressentir jusque dans mes os la violence injustifiable et révoltante qu’a réellement été l’esclavage.

Le film commence plutôt bien, avec une longue séquence d’ouverture muette, présentant le personnage central, Solomon Northup (émouvant Chiwetel Ejiofor, que je pensais avoir déjà vu dans plein de films, mais dont je crois n’avoir jamais lu ni entendu le nom avant), esclave mutique et désemparé, qui imagine progressivement un moyen de concevoir les outils qui lui permettront d’écrire son histoire : on anticipe alors l’apparition d’une voix off au moment où les premiers mots s’inscrivent sur la feuille… mais McQueen déjoue les attentes : la tentative est un échec, Solomon est renvoyé à son désespoir, et le spectateur au silence. Cette première scène marque un style et une volonté forte : avec cette construction originale (5 minutes de découverte muette de la situation du personnage) et ce retournement inattendu, le réalisateur nous fait comprendre que cette histoire ne nous sera pas racontée, mais que nous la vivrons avec son malheureux héros.

Mais pour ce qui est d’être vraiment remué par le film en revanche, j’ai été finalement plutôt déçu. Il y a bien cette scène puissante pendant laquelle le héros est pendu à une branche basse, ses pieds touchant à peine le sol boueux sous lui, juste assez pour empêcher la corde qui lui enserre le cou de complètement l’étouffer. Alors que le malheureux se débat pour garder une pointe de pied en contact avec le sol et survivre, on n’entend que le son dérangeant de ses hoquets étranglés ; et puis, au fur et à mesure que s’écoulent les minutes, les esclaves autour de lui reprennent leur activité, comme s’ils ne le voyaient pas, car ils savent que l’aider ne leur vaudra que des ennuis –ou pire.

Plusieurs autres scènes provoquent elles aussi la révolte, la compassion (le regard de Patsey (Lupita Nyong’o, très bien), personnage le plus tragique de l’histoire, après qu’elle ait été battue presque à mort pour avoir été quémander du savon, suppliant des yeux une fois encore Solomon de lui accorder une mort miséricordieuse), ou le désespoir (l’instant extrêmement fugitif pendant lequel Solomon croit qu’il peut s’enfuir à travers le bayou, mais où il tombe presque immédiatement sur une patrouille qui vient justement de capturer des fuyards, aussitôt pendus –rythme parfaitement maîtrisé sur cette séquence) mais cette scène, par sa longueur non-académique et inconfortable, est la plus forte du film et elle seule crée véritablement ce malaise et cette tension que j’en attendais.

Le reste du récit est sinon plutôt attendu, rappelant par vignettes l’horreur que fut cette époque pour les victimes de l’esclavage, mais sans la force supplémentaire que peut leur apporter le cinéma. C’est d’autant plus dommage que 12 Years a slave raconte une histoire particulière, celle d’un homme qui était libre, dans le nord des États-Unis, et qui se fait enlever comme des milliers d’autres Noirs l’ont été, puis conduire dans le sud esclavagiste où se dérouleront ses 12 années d’enfer : c’est l’histoire d’un homme brutalement arraché à sa vie ordinaire et qui se retrouve soudainement privé de sa liberté, soumis à une torture physique et mentale impitoyable de la part de geôliers inhumains. Le personnage de Bass (interprété par Brad Pitt, également producteur du film) pose la question au maître esclavagiste Epps (Michael Fassbender, mieux servi que Pitt par un rôle de monstre plus ambigu et tourmenté)(et, oui, il y a un casting de ouf dans ce film ;) ) : et si ça avait été vous ?

C’est ce que la particularité de cette histoire aurait pu faire vivre, alors que les précédents films d’esclavage ne permettaient jamais de s’imaginer à la place des victimes –parce que ça s’est passé il y a si longtemps, parce que ça concernait des Noirs, enlevés en Afrique. Ici, avec ce récit d’un homme qui vivait libre et heureux dans un pays civilisé et sur lequel le malheur s’abat brutalement, du jour au lendemain, il y avait la matière requise pour nous faire basculer de notre confortable siège de spectateur dans l’enfer de celui à qui c’est arrivé.

J’en sors donc un peu déçu par le côté insuffisamment bouleversant du film, mais 12 Years a slave reste un bon film qui vaut d’être vu, ne serait-ce que pour rappeler que non, l’esclavage n’est pas qu’un détail de l’Histoire, et pour sonder à nouveau les profondeurs dans lesquelles l’âme des hommes peut s’abîmer lorsqu’on leur en laisse le pouvoir. Ça, même s’il n’y a rien de particulièrement nouveau dans ce film-ci, le simple rappel que des gens peuvent se comporter comme ça à l’égard d’autres êtres vivants –le fait qu’ils ne les considéraient pas comme des égaux pour des raisons culturelles ou historiques n’entre même pas en ligne de compte-, ça douche quand même pas mal les tempéraments optimistes et humanistes comme le mien et les espoirs en un possible monde meilleur…

Je n’avais pas plus envie que çà de voir le film et comme contrairement à toi je suis pas optimiste, je pense que ce film ne révélera rien de ce que je pense savoir de la nature humaine.

Oh, je t’avoue que je n’ai rien « découvert » non plus sur la cruauté humaine ni sur la façon dont les gens peuvent abuser du pouvoir qu’ils ont sur les autres dès qu’ils en ont un peu ; c’est juste qu’au quotidien, étant plutôt optimiste, humaniste et bienveillant, j’ai tendance à faire abstraction, à me dire qu’une humanité qui vit en harmonie dans un monde meilleur avec un meilleur système est possible…

Là, le film (comme bien d’autres), rappelle à ma conscience une réalité moins encourageante.